顺水而生:淮河文化的生命简史

——评苗秀侠长篇小说《庄台 庄台》

江飞

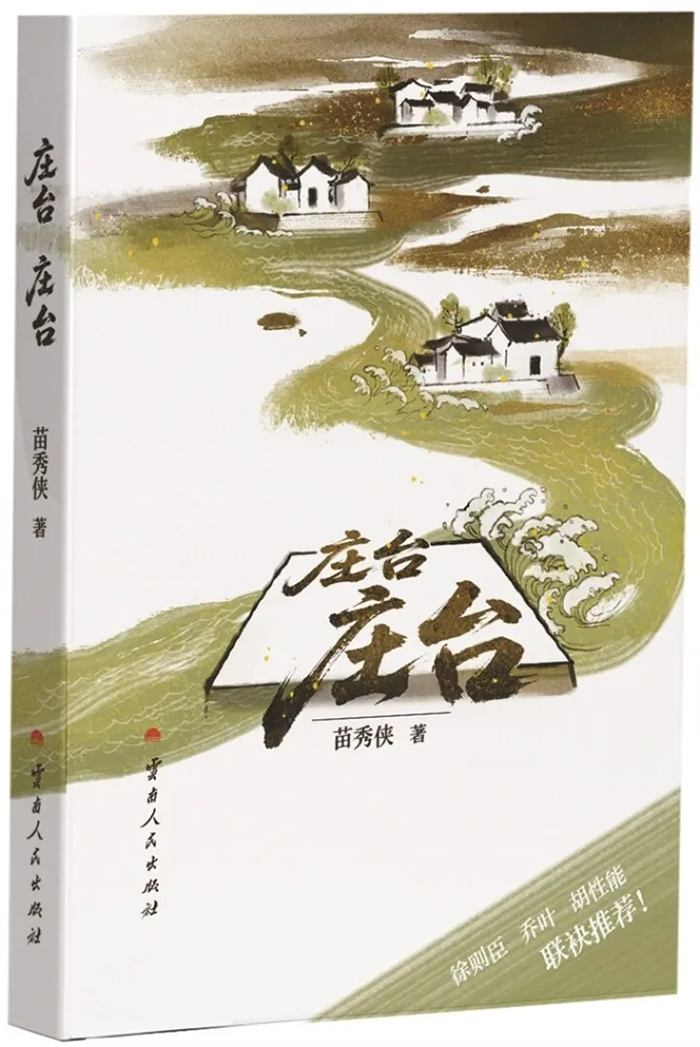

《庄台 庄台》苗秀侠 著

云南人民出版社2025年7月出版

苗秀侠最新出版的长篇小说《庄台 庄台》,主要书写的是庄台与庄台人的命运,是向庄台致敬、向庄台人致敬也是向时代致敬的一部长篇小说。从脆弱的庄台、贫瘠的庄台,到楼房林立、花团锦簇的庄台,经过半个多世纪的洪水涤荡,庄台的命运发生了翻天覆地的变化。这变化背后,归根结底,是人民的力量,是时代的力量。

一部淮河史就是一部治水史。庄台人以其坚韧的意志与命运抗争,与洪水作战。水进我退,水退我进,“顺水而生”,这是中国人生存智慧的历史积淀,充分显示了庄台人所具有的一种“硬汉精神”,一种不屈不挠、积极乐观的斗争精神,以及舍小家为大家的牺牲精神。从上世纪50年代初毛泽东号召“一定要把淮河修好”,到新时期蓄洪区移民迁建工程和庄台加固工程,再到新时代的脱贫攻坚和乡村振兴,70多年的接力发展,庄台“水涨台高”,从蓄水的大水窝,变成了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的生态旅游美丽乡村。这是人定胜天、征服自然的胜利,也是“以人民为中心”的国家治理、制度保障的胜利。庄台的变迁,记录着中国治淮史的历史经验和丰功伟绩,也成为中华民族精神和“新时代山乡巨变”的生动注脚。

整部小说仿佛一册可歌可泣的人物志,一幅气韵生动的群像图。这主要得益于结构和叙事的独特性,即结构是散点透视加焦点透视的结构,叙事是复调式的叙事。透视是绘画和其他造型艺术的专用术语,西洋画一般是采用焦点透视,观察者固定在一个立足点上,像照相一样把摄入镜头的物象如实照下来;而中国画一般是散点透视,也就是移动视点透视,像王希孟的《千里江山图》,观察者没有固定位置,一步一景,每个视角都在局部构成透视关系,每个局部又是整体的有机组成部分。很显然,苗秀侠有意规避单一叙述视角,而别具匠心地在每个篇章选择了第三人称全知视角和第一人称限制视角并置,这种复调叙事不仅使叙事更为灵活,也使得虚构性与非虚构性之间、焦点透视与散点透视之间形成某种张力,人物群像的普遍性和独特性都得以呈现。

比如,小说的八个篇章主要描绘了庄台的八位人物,他们是庄台人的典型,既有共性,又有个性,借用金圣叹评《水浒传》的话来说就是,“人有其性情,人有其气质,人有其形状,人有其声口”,可谓“八仙过海”,各具生命情状。印象最深刻的是《飞翔的麻鸭》这一篇,那个让儿子骑在肩膀上、把自己绑在树上死都不倒的父亲,令人动容。更重要的是,八个人物既是透视焦点,成为所有庄台和庄台人的缩影,又是整部小说的透视散点,构成一人一格、绵延不绝的人民的“千里江山”。当然问题也正在于此,每个篇章和人物过于独立,彼此毫无关联,一定程度上消解了小说的整体性。

《庄台 庄台》在书写庄台和庄台人命运的同时,也是在书写淮河文化,书写一部淮河文化的生命简史。淮河文化是以淮河流域为空间载体,以兼容南北、贯通古今为核心特征,融农耕文明、治水文化、道家哲学、楚风汉韵于一体,塑造了人民坚韧、包容、尚德、创新精神品格的区域性文化体系。古往今来的淮河儿女用前赴后继的奋斗铸就了灿烂的淮河文化,创造了小说中一再提到的淮河小调、大鼓书、放牛歌等艺术形式;而新时代的淮河儿女们,又在淮河文化的滋养下,不断开拓创新,勇往直前,使淮河文化如淮河一般奔流不息。

*作者系安徽省作家协会副主席、安徽省文艺评论家协会主席。

来源:中国艺术报

附件: