年画是一种与民俗联系紧密的中国画,多用木版水印制作,是中国特有的一种绘画体裁,也是农耕时代中国老百姓喜闻乐见的艺术形式。通常认为,木版年画起于南宋,盛于明中叶,鼎盛时期为明万历至清乾隆年间(1573年-1795年)。因为这些民间木版水印画大都是在每年新年时张贴,有祝福新年吉祥喜庆之意、美化装饰环境之效,清光绪年间,被正式称为年画。

安徽的木版年画,可按地域分为分皖北、皖南、江南三支,其中以皖北年画最具农耕文化的传统色彩。皖北年画大多源于河南开封朱仙镇,阜阳市的临泉县、太和县、界首市,都曾经是皖北年画的制作发行地;宿县(现宿州市)由于靠近江苏省,其年画在吸收朱仙镇年画诸多特点的同时,也受到江苏徐州马店年画的影响。过去临泉年画销售有句俗语:“一文夹一武,外再加三灶,杂耍画样随便要。”说明皖北的文武门神(文门神即“天官赐福”、“状元及第”等,武门神即“秦叔宝”、“尉迟恭”、“燃灯道人赵公明”等)和灶王爷年画最受欢迎,需限量供应,而“老鼠娶亲”、“孙猴盗桃”、“花卉蝴蝶”、“十二生肖”及“甘露寺”、“芦花荡”、“武松打店”、“忠义堂”等杂耍类年画,购买则不受限制。足见皖北年画从风俗题材样式到民众关注模式等都与朱仙镇、马店、北京等地相类似。

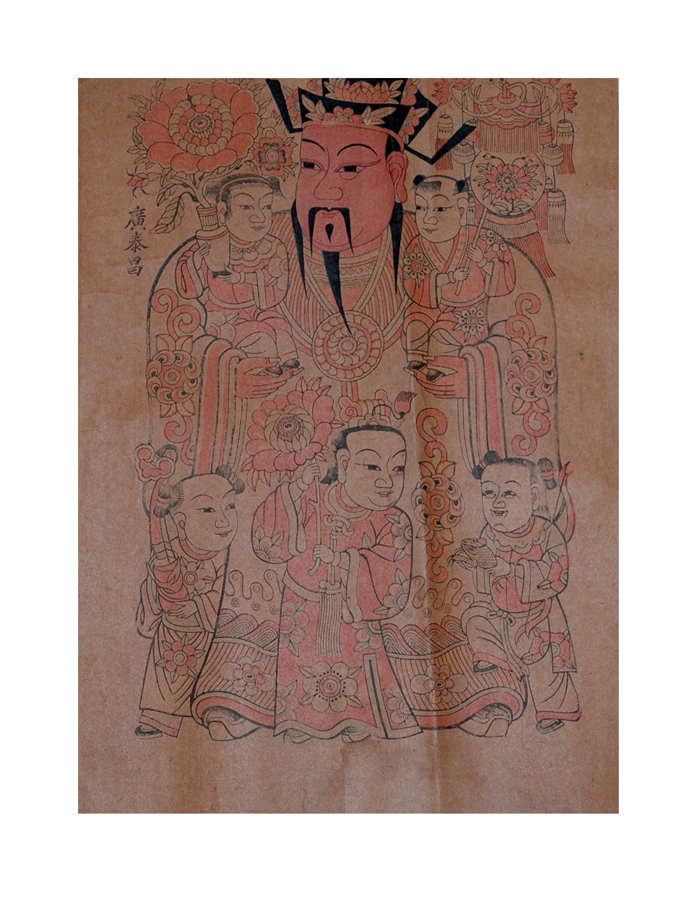

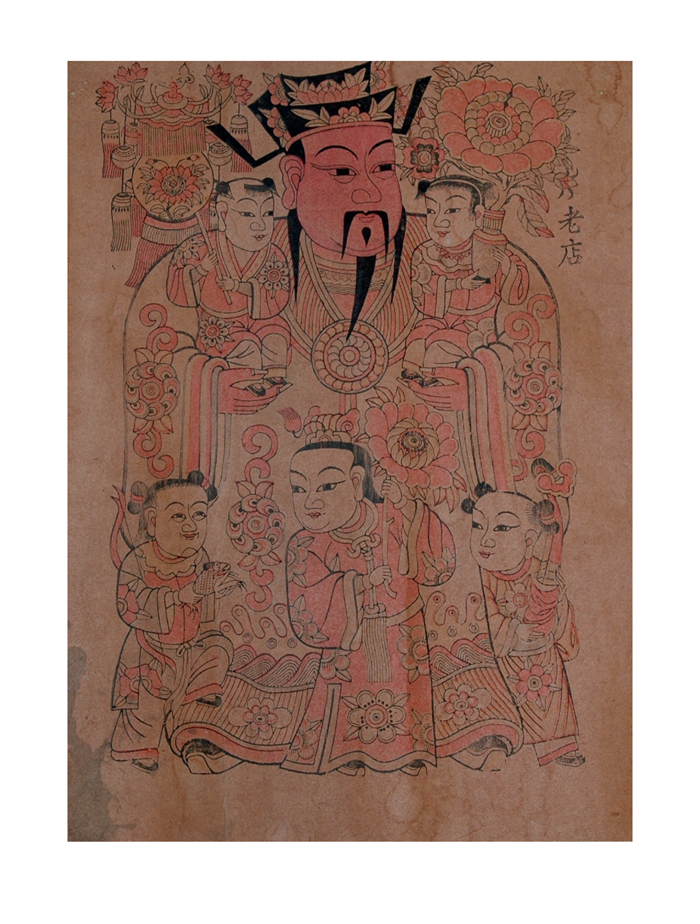

临泉是安徽木版年画作坊出现较早的地方。据传,元朝时黄河经常泛滥,顺帝令贾鲁开河引黄,于是,邻省河南开封朱仙镇的木版年画,逐渐由贾鲁河经陈州的周家口、沈丘,顺流到了界首、临泉,再由此传到宿县、太和。下图即为临泉的门神年画《五子天官》。

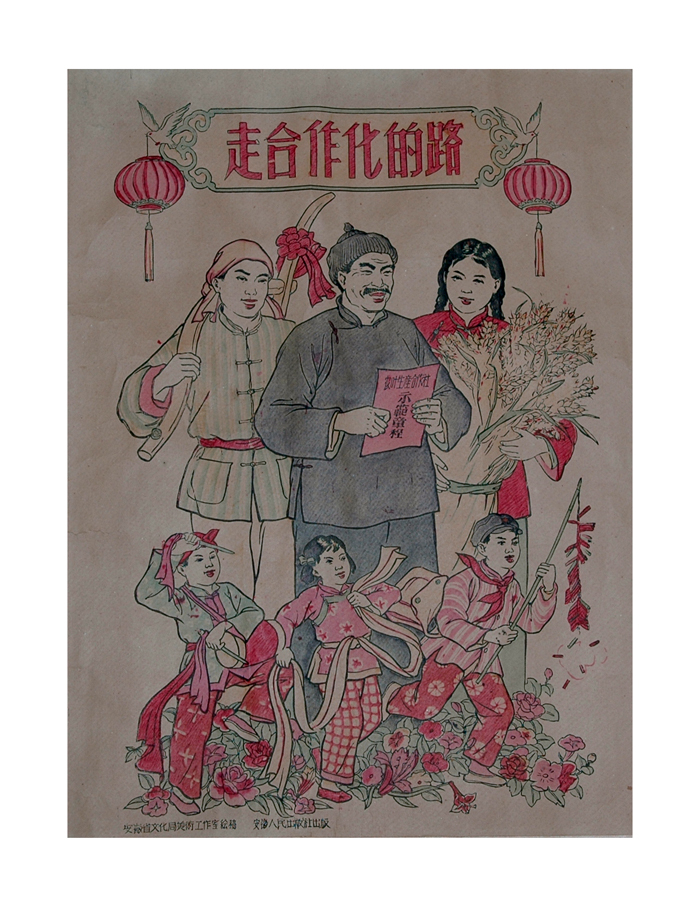

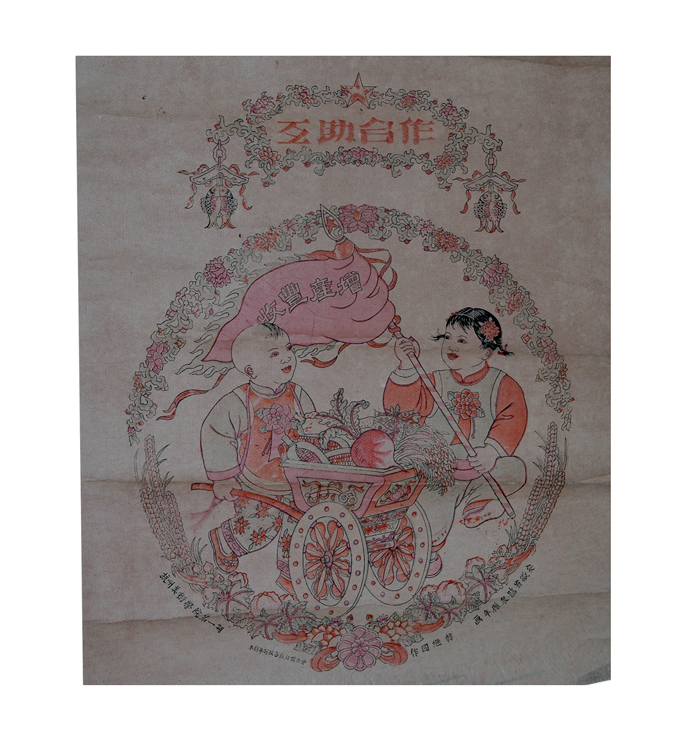

木版年画一直是我国民间工艺与崇拜信仰、宗教宣扬、封建教化、世俗生活等紧密结合的历史产物,在很长一段历史时期,木版年画以其特有的方式,满足了当地及周边士民百姓的民俗和精神需要。新中国成立后,皖北木版年画又承担起宣传新的方针政策等使命,出现了不少政治色彩浓郁、反映时代特点的木版年画。

上图呈现的是两幅宣传农业合作化政策的临泉年画,第一幅图下方标有“安徽省文化局美术工作室 安徽人民出版社出版”字样,第二幅下方标有“安徽省临泉县年画 杭州美术学院第一期 韩继国作 木刻印刷每张订价六分”字样。可见,当时木版年画的制作发行完全是政府行为,或是由政府主导倡导、专业美术工作者参与、通过木版年画的艺术方式开展政治宣传的一项重要工作。

(文:施晓静)